福建用户提问:5G牌照发放,产业加快布局,通信设备企业的投资机会在哪里?

四川用户提问:行业集中度不断提高,云计算企业如何准确把握行业投资机会?

河南用户提问:节能环保资金缺乏,企业承受能力有限,电力企业如何突破瓶颈?

2025年,中国伺服系统行业站在技术迭代与产业升级的临界点:一方面,高精度、高响应、低能耗的技术需求持续攀升;另一方面,国产替代加速、全球供应链重构、碳中和目标倒逼行业向高端化、智能化、绿色化转型。

伺服系统作为工业自动化领域的“神经中枢”,是高端装备实现精准控制、高效运行的核心部件。随着“中国制造2025”战略的深化推进,以及新能源汽车、工业机器人、半导体设备等新兴产业的爆发式增长,伺服系统已从传统机械制造的辅助工具,升级为智能制造、绿色制造的关键基础设施。2025年,中国伺服系统行业站在技术迭代与产业升级的临界点:一方面,高精度、高响应、低能耗的技术需求持续攀升;另一方面,国产替代加速、全球供应链重构、碳中和目标倒逼行业向高端化、智能化、绿色化转型。

根据中研普华研究院《2025-2030年中国伺服系统行业市场分析及发展前景预测报告》显示:当前伺服系统技术呈现“通用型稳基、专用型突破”的双重特征。通用伺服系统凭借标准化、模块化设计,仍占据中低端市场主导地位,广泛应用于数控机床、包装机械等传统领域;而专用伺服系统通过深度定制化开发,在新能源汽车电驱系统、工业机器人关节控制、半导体设备晶圆传输等高端场景加速渗透。例如,针对协作机器人的轻量化需求,部分企业推出集成式伺服驱动器,将体积缩小40%,响应速度提升30%;针对半导体设备的超精密控制,高带宽伺服系统可实现纳米级定位精度,满足芯片制造的严苛要求。

伺服系统的应用领域持续突破传统工业框架。在新能源汽车领域,伺服系统成为电驱总成、电池模组生产线的核心部件,支撑高动态响应的电机控制与高精度装配;在物流仓储领域,AGV/AMR机器人通过伺服系统实现多轴协同运动,推动“货到人”智能分拣效率提升;在医疗设备领域,高可靠性伺服系统助力手术机器人完成毫米级微创操作,保障患者安全。此外,3C电子、航空航天等高端制造领域对伺服系统的抗干扰性、环境适应性提出更高要求,推动行业向极端工况适配技术突破。

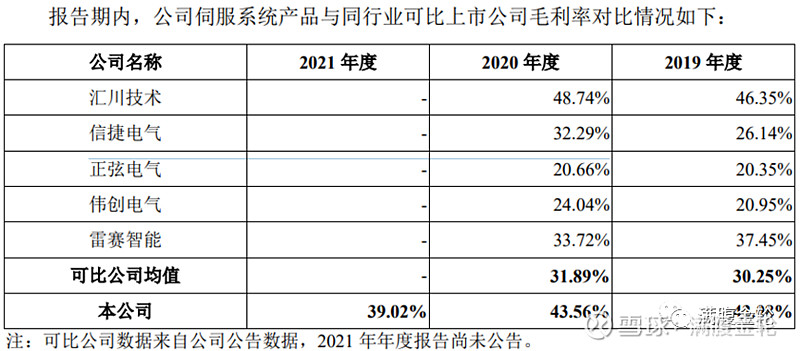

国家层面将伺服系统列为“工业强基工程”重点领域,通过《“十四五”智能制造发展规划》《基础电子元器件产业发展行动计划》等政策,明确高端伺服系统核心技术攻关方向,并提出到2025年实现关键部件自主化率超70%的目标。资本市场上,国产伺服企业通过IPO融资、并购重组等方式加速产能扩张,汇川技术、禾川科技等头部企业已建立覆盖驱动器、电机、编码器的全产业链布局。同时,中国伺服企业通过“技术输出+本地化服务”模式,在东南亚、中东欧等新兴市场快速渗透,与西门子、安川电机等外资品牌形成直接竞争。

全球伺服系统市场呈现“日德企业垄断高端、中国企业主导中端、其他地区企业聚焦利基市场”的格局。日本企业(如安川电机、松下电器)凭借高精度编码器、磁悬浮控制等核心技术,在半导体设备、工业机器人等高端领域占据绝对优势;德国企业(如西门子、博世力士乐)通过“伺服+PLC+工业软件”的生态整合,在高端数控机床、汽车制造领域形成壁垒。中国企业则以性价比优势切入通用伺服市场,并通过定制化服务逐步向高端场景渗透,汇川技术、埃斯顿等企业在新能源汽车、光伏设备等细分领域市场份额已超外资品牌。

国内伺服系统市场集中度持续提升,汇川技术、禾川科技、雷赛智能等头部企业合计占据超过50%的市场份额,并通过垂直整合强化供应链控制力。例如,汇川技术通过自研磁编码器与驱动芯片,将伺服系统成本降低20%,同时推出“伺服+变频器+PLC”的一体化解决方案,提升客户粘性。中小企业则聚焦细分领域形成差异化优势:部分企业专注纺织机械、注塑机等传统行业,通过快速响应客户需求实现稳定增长;另一些企业布局协作机器人、医疗机器人等新兴赛道,以技术卡位构建竞争壁垒。

上游核心部件中,M6平台官网国产编码器、驱动芯片的精度与可靠性显著提升,但高端磁性材料、功率半导体仍依赖进口。中游系统集成环节,国内企业通过“硬件+软件+算法”的协同创新,逐步缩小与外资品牌的技术差距。例如,禾川科技开发的自适应控制算法,可使伺服系统在负载突变时保持动态平衡,性能接近日系产品。下游应用市场,中国品牌通过“本土化研发+快速交付”模式,在光伏、锂电等新能源领域占据主导地位,并反向推动上游供应链国产化率提升。

消费升级与产业转型推动伺服系统需求向“高精度、高可靠性、高集成度”演进。新能源汽车领域,800V高压平台对伺服系统的绝缘性能与散热效率提出更高要求;工业机器人领域,多关节协作机器人需要伺服系统支持力控与柔顺控制,以实现人机安全交互;半导体设备领域,真空环境与超洁净要求倒逼伺服系统向无油润滑、低粉尘排放方向升级。此外,老旧设备智能化改造需求释放,为伺服系统市场提供增量空间。

头部企业通过技术升级与产线迭代优化供给结构。例如,汇川技术投资建设智能化工厂,实现伺服系统从零部件加工到成品测试的全流程自动化,生产周期缩短30%;禾川科技推出平台化产品架构,通过模块化设计快速适配不同行业需求,缩短研发周期50%。区域产能布局方面,长三角、珠三角依托完善的电子元器件产业链,成为伺服系统研发与制造的核心集群;成渝地区通过承接东部产业转移,逐步形成中低端伺服系统的规模化生产基地。

高精度化:通过新型磁编码器、光纤传感器等技术,将定位精度提升至微米级,满足半导体、生物医药等超精密制造需求。

智能化:集成AI算法与边缘计算能力,实现伺服系统的自诊断、自优化与自适应控制,降低设备运维成本。

绿色化:采用碳化硅(SiC)功率器件与能量回馈技术,将伺服系统能耗降低40%,助力“双碳”目标实现。

行业从“单一产品竞争”向“解决方案竞争”升级,企业需通过“伺服系统+工业软件+行业Know-How”构建生态壁垒。例如,汇川技术联合机器人厂商开发行业专用控制算法,提供从硬件到软件的“交钥匙”解决方案。全球化布局方面,国内企业通过在印度、墨西哥建设生产基地,规避贸易壁垒并贴近本地市场,同时通过技术转让与联合研发强化与当地企业的合作。

国家持续加大对伺服系统核心技术的支持力度,例如,将高端编码器、驱动芯片纳入《首台(套)重大技术装备保险补偿目录》,降低企业研发风险。行业标准体系加速完善,工信部发布的《伺服系统通用技术条件》等规范,推动产品兼容性与互换性提升,促进产业链协同发展。

重点关注在磁编码器、碳化硅功率器件、自适应控制算法等关键领域取得突破的企业。此类企业有望通过技术迭代打破外资垄断,例如,某企业研发的磁编码器分辨率达23位,性能接近海外龙头产品,具备进口替代潜力。

在编码器、驱动芯片、电机等核心环节布局完善的企业将获得更高议价权。例如,某企业通过收购上游磁性材料企业,实现从原材料到成品的垂直整合,成本优势显著。

人形机器人、低空经济、商业航天等新兴领域对伺服系统的需求爆发,为行业提供新增量。企业需紧跟场景创新趋势,提前布局高扭矩密度、抗冲击性等特种伺服技术。

如需了解更多伺服系统行业报告的具体情况分析,可以点击查看中研普华产业研究院的《2025-2030年中国伺服系统行业市场分析及发展前景预测报告》。

3000+细分行业研究报告500+专家研究员决策智囊库1000000+行业数据洞察市场365+全球热点每日决策内参

本文由:米乐M6,米乐官方网站,米乐登录入口提供