这一变化,是上海产业发展的一个缩影。上海根基雄厚的汽车产业链,正成为未来产业发展的策源地——原先在汽车制造、研发、供应链上的深厚积淀,开始系统性地转化到人形

特斯拉CEO马斯克4月宣布,人形Optimus开启量产,并首先应用于汽车工厂。而产业界也认同,机器人产业会用到大量汽车产业的底层技术。

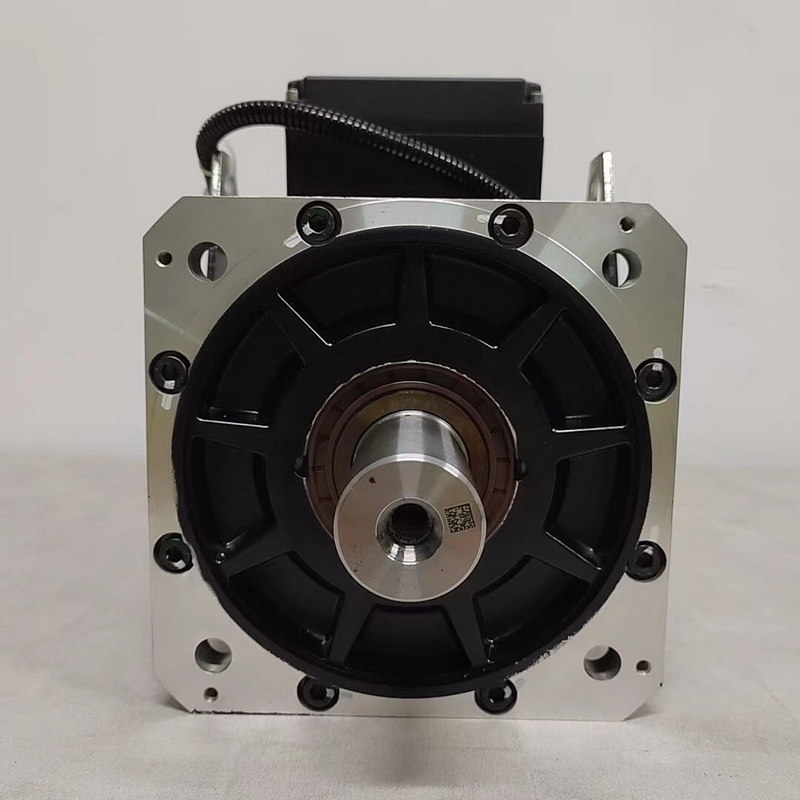

“造车与造‘人’,有部分技术原理是相通的。”安波福中国及亚太区总裁杨晓明举例说,过去工业机器人多靠液压传动,而现在的人形机器人与新能源汽车一样,都依赖电动伺服电机进行精准控制,这样响应更快、灵敏度更高。“现在汽车行业强调的软件智能化、硬件电动化,这两方面都和的发展要求高度一致。”

这种“技术同源”的现象,正在成为上海汽车零部件企业的共识和机遇。无论是识别感知、智能计算、AI芯片,还是电池、轻量化材料等技术,这些汽车高度依赖的核心技术,如今正成为机器人、低空经济等未来产业的“通用技术底座”。

正因如此,众多企业惊奇发现,自身产品可能在全新市场大有作为。一位采购经理告诉记者,目前供应链中,很大一部分成熟供应商来自于汽车和工业机器人配套产业。更有供应商直言:“只有汽车产业这样具有大规模制造能力的产业,才能支撑人形机器人的开发探索,并最终推动其成本下降与商业化落地。”

过去,人们谈及汽车产业对机器人的价值,更多是将其视为一个巨大的“应用场景”,也就是机器人可以率先批量进入汽车制造工厂应用。但今天,在上海,汽车产业链正从“应用场”变身创新“策源地”。

典型代表之一就是宝钢股份。今年5月,宝钢发布了一款极薄规格极低铁损高磁感无取向硅钢,为全球首个0.01mm铁损值小于9瓦/千克的产品,原本是汽车驱动的核心材料,如今却找到了新需求、新场景。

宝钢无取向硅钢研发团队负责人王波发现,人形机器人对电机材料磁性的要求与新能源车虽有一定差异,但底层技术却是相通的。基于在汽车电机市场积累的经验,团队迅速响应新兴需求,这款原本为车准备的高端钢材,已准备好进入机器人的躯体。

同样的故事发生在上海电气,其下属的上海天安轴承,去年已向客户交付了人形机器人“灵巧手”的减速器轴承样件;上海机床厂自研的滚珠丝杠高精度磨床,订单量达到了往年的3倍,这同样得益于丝杠成为人形机器人的核心部件。上海机床厂总经理王宇直言:“人形机器人就是下一个汽车。”

从材料到核心部件,上海的汽车供应链企业不再是被动等待订单的配套商,而开始将自身技术优势复刻到未来产业,在一个个新赛道上开疆拓土,努力创造出企业增长的第二曲线。

在今年的上海车展上,小鹏汽车的展台极具深意:新能源汽车、人形机器人、飞行汽车三款看似毫不相关的产品并列展示。一位专业观众感叹:“越来越多的企业在同时开展这几项业务,这背后是一种可以互通的能力。”

这种“互通能力”,正是上海产业升级的关键所在。它意味着,上海曾经的制造业优势,可以在智能化、电动化的浪潮推动下,寻找到多样的转型升级机遇,成为不同行业通用的底层技术。

宝钢的高端钢材,既可以用于新能源汽车的电机,也可以用于人形机器人的关节电机,更能用于低空飞行器的电机,帮助无人机提升转速、降低能耗。

安波福开发的风河实时操作系统、风河虚拟化平台,不仅服务智能汽车,同样能支持机器人和低空飞行的控制。

科技的,既是自动驾驶汽车的“眼睛”,也让智能机器人获得精准感知世界的能力。禾赛首席执行官李一帆就是机器人专业出身,他认为:“机器人应用的想象空间更加多样,就好像你不可能同时开两辆车,但可以同时让很多机器人为你工作。”

这种基于底层技术的产业联系,意味着上海强大的制造业基因,正在新技术的催化和新产业的带动下,找到二次增长的新路径。王波提到一个细节:国内机器人企业在寻找高端钢材时,首选仍是国外材料,但这并非表明中国研发能力不行,而是缺乏产业发展的契机。“日本当年之所以成为高端钢材大国,正是因为其完善的工业体系带来了丰富的应用需求。今天,新质生产力的发展,同样会带动我们整个材料产业的进步。”

可以预见,人形机器人等未来产业的发展,可以有效拉动传统产业的高端化转型。而与此同时,上海原先的优势产业将加速裂变,形成一个相互赋能、共荣共生的未来产业集群。

正如杨晓明所说:“上海在硬件、软件、国产芯片方面有较强的实力,又有大量研发人才,有优势引领新兴产业的转型发展。”越来越多人相信,这片由汽车产业滋养的沃土,必将长出更多令人惊叹的“未来之树”。

本文由:米乐M6,米乐官方网站,米乐登录入口提供